مجلة تراث - عدد 89

ضُيِّعت فوجدها العلماء

الأصالة واضحة في بناء الإسلام لمجتمعة، وقد تَـزِلُّ قدمٌ، أو أقدام، فانتظر الكوارث، بعضها جسام. لكن ما دام أهلُه به مرتبطون وعلى الأقـل يحومون حوله، يفتح ذلك طريقَ العودة إلى رِحابه، بفعل الحُماة والرعاة والدعاة. يبعثهم اللهُ تعالى لاستعادة حيوية الأُمة وخيريتها، بتجديد المعاني وإقامة المباني، رغم الرياح العاتية المضيِّعة. يوفرون جُهْدَهم لهذا بإخلاصهم وتفانيهم واحتسابهم، فتهب روح الإيمان ورياحه، طرية ندية سخية.

ودوماً عند التياث الأمْر، مرة ومرات، يقوم علماءُ الأمة -حماتُها الحقيقيون- يتبعهم الناس، وغير قليل ممن كانوا سبب نكبتها، أوْبةً وتَوْبَةً، ويهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء. وقد يأتي النورُ الَّلأْلاءُ من باطن الظلمة ويُشَقُّ الطريق من مُتَراكم الصخور وينبثق الماء متدفقاً من صُمِّ الجبال وعاتيها، لكن بالجهد والإجتهاد والجهاد، يتداوله أهل الفطرة والخير والإيمان. هذه هي صورة عصر ملوك الطوائف في الأندلس القرن الخامس الهجري = الحادي عشر الميلادي:

وتفرقوا شِيَعاً فكلُّ محلةٍ فيها أميرُ المؤمنين ومنبرُ

يوم ألقوا بأيديهم إلى عدو الأمة، طلبوا معاونته على أمتهم، تسابقوا لمرضاته وتحقيق رغباته، وأعطوه أكثر مما يريد، تنازلوا له عن البلد، حصوناً وميادين، لكن بفعل العلماء- توجيهاً وقيادة وزعامة- تابعهم عموم الناس، لإخلاصهم، فآبوا إلى الطريق.

أدرك العلماءُ -أول مَن أدرك- فهبوا داعين إلى تجديد المعاني الإسلامية، واقتضاهم ذلك سنوات كثيرة. وكان أولهم القاضي الفقيه العالم سليمان بن خلف: أبو الوليد الباجي (المَرِيّة Almeria، 474هـ = 1081م)، نسبةً إلى مدينة باجه الأندلسية Beja، كان قد ذهب إلى المرية مبعوثاً، سفيراً ووسيطاً للصلح بين بعض الأمراء. والباجي معروف بأنه صاحب العلم الواسع والمعرفة والمؤلفات، والرحلة إلى المشرق –كعادة الكثير من أهل الأندلس– فرحل سنة 423هـ وعاد منها سنة 440 هـ، لمدة ثلاثة عشر عاماً، وأقام ببغداد ثلاث سنواتٍ، دَرَسَ ودرَّس.

وهناك أجَّر نفسه لحراسة الدروب، يستعين بذلك على تكاليف معيشته “ولما قدم من الشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً متفرقة، فمشى بينهم في الصلح وهم يُجلُّونه في الظاهر ويستثقلونه في الباطن ويستبردون نزعته … فالله تعالى يجازيه عن نيته “وكانوا يلقونه بالترحيب لهيبته “مقامه مقام مؤمن آل فرعون … كان يرجو حالا تثوب ومذنباً يتوب”.

ولما كثر عيث الطاغية ألفونسو السادس Alfonso VI ملك قَشْتاله (Castilla) وتطاوله واستنزاف الأموال منهم انتدب أبا الوليد الباجي عمرُ المتوكل، أحد ملوك الطوائف في سَرَقُسْطه (Zaragoza) “للتطواف على أولئك الرؤساء … يندبهم إلى لَمِّ الشعث ومدافعة العدو ويطوف عليهم واحدا واحداً وكلهم يصغي” إلى وعظه.

فكان الباجي يتجول في الأندلس كلها لدعوة الناس والأمراء للنهوض والأخذ بالأسباب، واحتضان ما في الكتاب، فلم يترك مدينة إلا وزارها، يجدد معاني الإسلام في أهلها، ويرتقي بنفوسهم، عاونه في ذلك آخرون منهم أبو عمر يوسف بن عبد البر (463هـ) عالم المغرب وابنُه أبو محمد عبد الله، فأخذت الأمة تستجيب له شيئاَ فشيئاَ.

وهكذا هبت ريح الإيمان، نسيماً ندياً حرك النفوسَ وأعلا الرؤوس وأقام الهمة في الأرجاء. ولقد سَمَتْ بالقاضي الفقيه أبو الوليد الباجي تقواه وعلمُه وهمته. وهكذا قضى ثلاثة وثلاثين عاما في الدعوة إلى الخير والتوحد ونبذ الخلاف وجمع الكلمة، بهذه المعاني.

وكان تطوافه في عموم الأندلس بجانب ما كان يُدرِّس من طلبة، يأتي الدرس وأثر المِطْرَقة في يده، يقوم من التدريس للطلب والذي به غرامه، وذلك في أكثر من مدينة، مثل: سرقسطة وبَلَنْسِيَة (Valencia)، مضى على ذلك عُمرَه، وقضى في مدينة المَرِيَّة (Almeria) سنة 474هـ، حيث جاءها سفيراً بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على نصرة الإسلام، ويروم جمع كلمتهم مع جنود أمير المرابطين احتساباً لله.

ولعله كان مشاركاً في بث روح الجهاد الذي انتهى بتحرير بَرْبَشْتْرُ (الحكاية الأندلسية السابقة). وكان بجانب ذلك قد مشى بين ملوك الطوائف، بالصلح وتَرَسّلَ لبعضهم، يصلح ذات بينهم، فمنهم من قبله وأقبل عليه ومنهم من استثقله وإن أظهر احترامه، مُشَبَّها ذلك بمؤمن آل فرعون.

وكانت دعوة الباجي وإخوانه من علماء الأندلس قد أتت بحياة رشيدة وولادة جديدة للأندلس، ليس فقط أدت إلى توحيده وإزالة حالة التشتت، بل ورَدّت كيدَ الأعداء، مما قاد إلى استمراره في البناء والتقدم والانتصار –وإن تعثر أحياناً– لكنه عاش بكثير من العافية حتى أتاه اليقين.

فنهضت الأمة، ترفض حالة التمزق، قامت ضد ملوك الطوائف التي جعلت الأندلس مهدداً من الداخل والخارج، فردت –بعد التوحد– أهل تلك العاديات، الذين أرهقوها تهديداً واستنزافاً واستنزالاً.

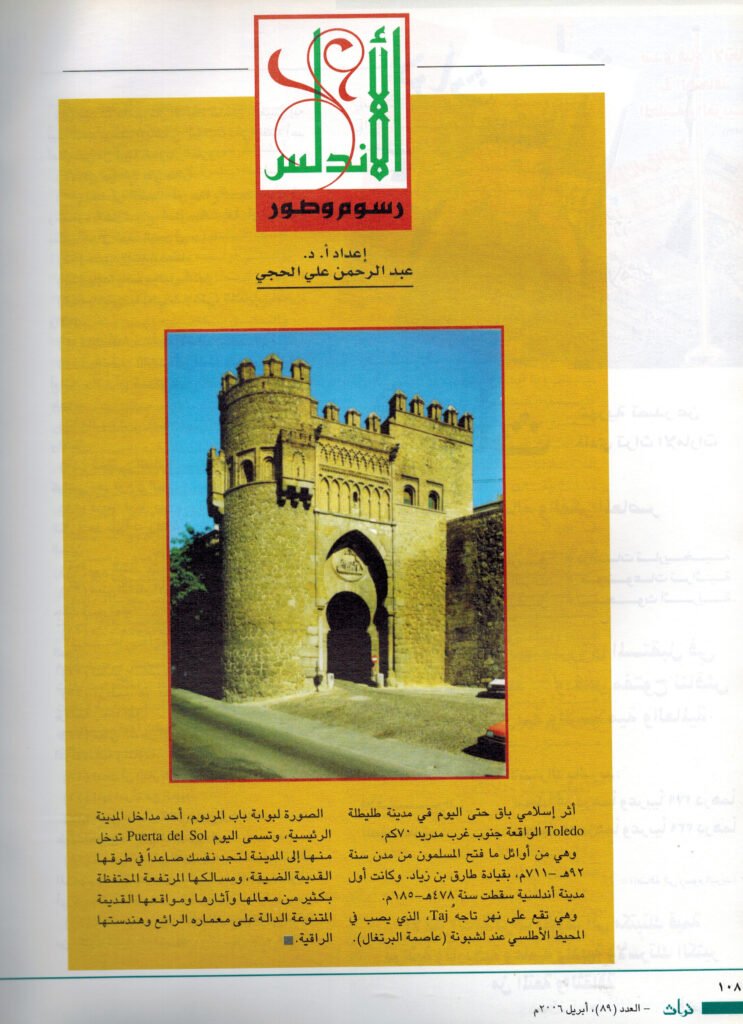

فهب الناس بتلك المعاني حتى نضجت جوانبها التي كان منها الوجهة الشعبية الناضجة، لاستدعاء جيش المرابطين –إخْوَة العُدْوة المغربية– لإنقاذهم بقيادة الأمير يوسف بن تاشفين لاسيما بعد سقوط طُلَيْطُلَه (Toledo) سنة 478هـ = 1085م.

وكان لابد من الإعداد لذلك، الأمر الذي تُوِّج بمؤتمر حضره العديد من أمراء الطوائف والعلماء والقضاة ومنهم القاضي الوزير أبو بكر محمد بن أبي الوليد ابن زيدون (وهو ابن الشاعر أحمد بن عبد الله بن زيدون)، وبزعامة المُعْتَمِد بن عَبّاد الذي قال كلمتَه المشهورة حين حُذِّر من المرابطين “لئن أكونَ راعيَ الجِمال في صحراء إفريقيا خيرٌ من أن أرعي الخنازيرَ في قَشتالة”. أي أن يأسره المرابطون فيرعى جمالهم في إفريقيا أفضل من أن يأسره ألفونسو ليرعى له الخنازير في قشتالة. تلك كلمة أَنطقه بها روح الجهاد والتضحية والاحتساب.

فكانت معركة الزَّلاَّقة (Sagrajas) التي تَوَّجَت ذلك كلَّه بالانتصار في 12 رجب 479هـ = 23 أكتوبر 1086م، حيث وُصِفت بأنها مدت في عمر الأندلس أربعة قرون.

وهكذا كان فضل العلماء والفقهاء والعاملين. علماء النجدة والغيرة والاحتساب.

سلسلة الأندلس رسوم وصور